新時代公益網蚌埠站訊:送別,今生不再說“再見”--懷念安徽宣城柯躍武先生

2020年11月3日清晨,一條非常意外的消息,通過網絡,速度傳向全國。

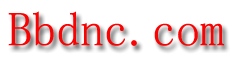

“各位阿姨叔叔們,我是柯躍武的兒子柯可,我已沉痛的心情向你們報告,我父親于昨晚10點28分在家里陽臺上不慎跌落,搶救無效逝世,特此哀告! 靈堂已設在大唐御苑43棟樓下廣場。

我父親的手機在我處使用 保持正常通話。”

讓人震驚的消息,讓人不敢去相信。畢竟,昨天,柯躍武先生還在發朋友圈。

但是,有關老兵群、獻血群,一個群一個群中傳來的信息,讓人不得不沉痛接受這個現實。

我們通過百度,也了解到柯躍武先生除關愛老兵之外的另外一面,了解到柯躍武先生的更多介紹:現年53歲的區交運局職工柯躍武,已連續22年捋袖參加無償獻血,他是宣城市無償獻血捐獻量最多的人,是宣城市第一個參加機采血小板的人,也是牽頭成立宣城市無償獻血志愿服務隊的人。

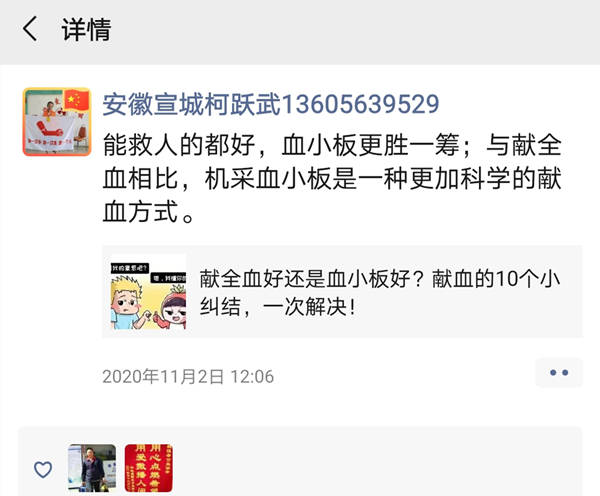

柯躍武先生2020年6月底在蚌埠血站獻血后、攝影留念

與獻血結緣“其實第一次獻血我挺緊張”

1998年的國慶節,柯躍武路過一家醫院門前,看見幾位穿著白大褂的醫務人員坐在幾張桌子前,前面圍著一群市民,他好奇地湊了上去:原來是無償獻血的。“醫生,獻血對身體有影響嗎?”接過醫生遞給他的一本宣傳《獻血法》的小冊子,柯躍武認真地看了起來,同時也表示了自己的擔心。

“原來獻血有益無害,還能救人。”柯躍武對醫生說:“我要獻血。”并挽起衣袖勇敢地伸出了手臂,他第一次獻血200毫升。當記者問到第一次獻血有什么感想時,他笑著說道:“當時看到那么粗的針管,心里還真是有些害怕。”

柯躍武先生2020年6月底在蚌埠血站獻血,關愛抗戰老兵蚌埠團隊負責人前往探望

至 2020年10月10日,柯躍武先生已經陸續在全國50個城市捐血;總共獻血259針次,全血3400毫升、機采血小板360個治療量。五次榮獲全國無償獻血奉獻獎金獎,榮獲全國生命獎章,安徽省2010年度、2012年度“我最感動的江淮志愿者服務”優秀個人典型,安徽省2011年首屆“十佳獻血公益之星”,兩次榮登宣城市精神文明事跡月評人物,2011年度感動宣城人物候選人等稱號。從2011年上半年起,他又投入到關愛抗戰老兵的尋訪和慰問中,成為民間公益團體“全國關愛抗戰老兵網安徽群”的負責人。同時,柯躍武先生是宣城市道德模范,宣城市第一位單采血小板獻血者。

延伸閱讀:獻血的好處

一個健康人的總血量,約占體重的8%,一個成年人的總血量約為4000~5000毫升。平時80%的血液在心臟和血管里循環流動著,維持正常生理功能;另外20%的血液儲存在肝、脾等臟器內,一旦失血或劇烈運動時,這些血液就會進入血液循環系統。一個人一次獻血200~400毫升只占總血量的5%~10%,獻血后儲存的血液馬上會補充上來,不會減少循環血容量。獻血后失去的水分和無機物,1~2個小時就會補上;血漿蛋白質,由肝臟合成,一兩天內就能得到補充;血小板、白細胞和紅細胞也很快就恢復到原來水平。人體的血液在不斷新陳代謝,每時每刻都有許多血細胞衰老、死亡,同時又有大量新生細胞生成,以維持人體新陳代謝的平衡。獻血后,由于造血功能加強,失去的血細胞很快得到補充。所以說一個健康的人,按規定獻血,對身體不會有任何影響,更不會“傷元氣”,反而會有利于健康。

按規定獻血,可促進人體的新陳代謝,增強免疫力和抗病能力,還會刺激人體骨髓造血器官,使其始終保持青春時期一樣旺盛的造血狀態,收到延年益壽的效果,并能防止動脈硬化等心腦血管疾病。據報道,有人對66歲以上的332名曾獻血者與同樣條件的399名未曾獻血者作了比較,結果曾獻血者存活率顯著高于未曾獻血者,獻血總量較多的存活年齡還較長。

柯躍武先生在宣城紅燭愛心協會成立一周年大會上發言

柯躍武先生是宣城紅燭愛心協會的創始人。

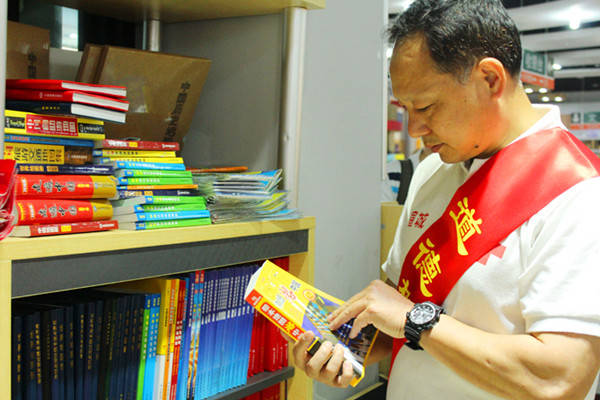

第二屆宣城市道德模范柯躍武先生

左一為柯躍武先生在2016年“宣城市舉行向道德模范贈新書活動”現場

柯躍武先生還是第二屆宣城市道德模范。

2013年9月12日下午,中共宣城市委黨校隆重舉辦了一場道德講堂,邀請首屆安徽省十大公益之星、全國無償獻血金獎、全國生命獎章獲得者柯躍武同志擔任主講。

柯躍武先生在“老兵回家·致敬大禮包發放儀式”上發言

柯躍武先生還是安徽關愛抗戰老兵團隊創始人!忘我的他,做出了巨大的貢獻,關心各地公益伙伴,帶領團隊克服困難致敬為國奉獻,致敬中國抗戰老兵,讓老兵晚年享受幸福和榮耀。

用網友的話來表達我們的懷念吧:

恭送安徽省關愛抗戰老兵紅燭志愿者創始人:柯躍武會長仙逝,一路走好。

上聯:躍立紅生力行克己。

下聯:武猷燭理奮勉修身。

上下聯首字嵌:躍、武,二名。

第三字嵌:紅、燭,二會名。

黃埔後裔孔祥駒撰嵌名輓聯敬輓。

2020年6月底柯躍武先生在安徽蚌埠獻血

柯躍武先生離我們遠去了,但是今天的送別,只是懷念的開始,讓我們發揚柯躍武先生的大愛精神,在公益的道路上堅守初心,繼續負重前行!

通訊員:周柏/部分文字圖片來源于網絡/編輯:恒心/責任編輯:鄭東啟